|

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

一、先搞懂:成年人的“健康心率基准线”; x+ `; e6 q6 O4 \6 C

心脏就像一台永不停歇的泵体,心率是它每分钟跳动的次数,直接反映心脏功能状态。根据《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》及心血管领域共识,成年人静息心率(安静状态下,非运动、情绪激动、吸烟、饮用咖啡因饮品后,至少休息5-10分钟测量)的正常范围是60-100次/分钟。这个数值基于健康人群大数据统计,既体现心脏泵血效率,也反映心血管系统负荷水平。

$ M. n4 N* P2 n& l+ ^7 r0 D$ `# p( z1 U. ?

但要注意,心率并非“一刀切”.儿童心率偏快,新生儿可达120-140次/分钟,1-3岁幼儿约100-120次/分钟;青壮年因心肌功能强健,静息心率多在60-80次/分钟(长期规律运动者可能低至50-60次/分钟,属生理性窦性心动过缓,为健康表现);而进入老年后,随着心肌弹性下降、血管外周阻力增加、窦房结功能轻度减退,心率会出现自然生理变化,健康标准需相应调整。# V3 G/ B, a. R. R8 u) u: [

' z* Q. p5 \7 p

. E' E! t j" |$ }+ E Q

. E' E! t j" |$ }+ E Q , e5 U4 b) f7 x e6 d$ z

二、重点关注:60岁后,心率超过这个数要警惕

# O3 M+ m0 e* J对于60岁以上人群,身体机能自然衰退使心脏代偿能力下降,负担相对加重,因此健康心率“理想区间”更偏向偏低水平。根据《老年人心力衰竭诊疗中国专家共识(2021年)》及《中国高血压防治指南(2023年修订版)》建议,60岁后静息心率保持在60-80次/分钟最为健康,若长期(连续2周以上)超过80次/分钟,需提高警惕。

4 A& c0 ?$ K" `4 V! P/ v& i& b1 Y" v

为什么老年人心率不宜偏高?心率过快时,心脏舒张期缩短,心室充盈不足,会降低每搏输出量(单次心跳泵血量),为维持全身供血,心脏需通过“加班”代偿,导致心肌耗氧量增加(心率每增加10次/分钟,心肌耗氧量约增加10%-15%)。长期如此会加速心肌重构,诱发或加重心血管问题。

9 ^: ~4 ?; M! \+ S ]6 r+ |6 r9 s$ `# c& ~% {" K& p

临床数据方面,《欧洲心脏杂志》2022年发表的队列研究显示:60岁以上人群中,静息心率持续超过85次/分钟者,高血压发病风险较60-80次/分钟者升高40%,冠心病风险升高35%,心力衰竭风险升高50%;若超过100次/分钟(医学上称为“窦性心动过速”,需排除房颤等心律失常),除头晕、乏力、胸闷、心慌等不适外,还可能增加血栓形成风险,严重时影响生命安全。

4 w( ^4 K3 a' o3 K s& S. G2 P

$ Z6 E% w4 K6 |+ D' ?% q2 y不过无需过度焦虑:偶尔因运动、情绪激动、饮酒、饮用浓茶/咖啡等出现心率暂时升高(如运动后达100-120次/分钟),属于正常生理反应,休息30分钟内可恢复至基础水平,无需担心。需警惕的是持续性心率偏快即连续2周,每天在晨起空腹、静卧5分钟后测量3次(每次间隔1分钟),心率均值均超过80次/分钟,且排除上述临时因素,建议及时就医排查。

$ W9 V) v, x8 H1 E9 G

0 { b/ F7 Z9 V$ Q' @

; u3 t- \+ |' W3 E% C3 w1 y _* G

; u3 t- \+ |' W3 E% C3 w1 y _* G

) y% \7 v6 N4 H" Q4 k% A三、不同心率状态,对应不同健康信号$ S$ b+ X5 X; ~

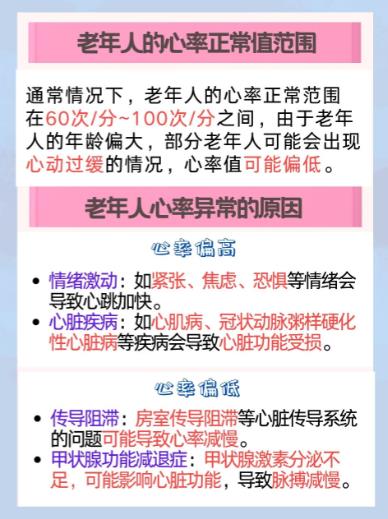

除“偏快”外,60岁后还需关注心率其他状态,不同情况对应不同健康提示,结合《老年人心律失常诊疗专家共识(2020年)》补充修正如下:心率60-80次/分钟:老年人“黄金心率区间”,说明心脏功能储备良好,心血管系统负荷适中,是健康表现。* A8 o5 m6 |$ B) V8 j7 Q7 g! [

0 T/ @* i* S/ p7 i9 X4 U心率80-100次/分钟:“临界偏快”,可能与缺乏运动(心肌耐力不足)、体重超标(BMI≥28为肥胖,增加心脏负荷)、睡眠不足(每日<6小时)、情绪焦虑(交感神经持续兴奋)等因素有关;也可能是高血压早期(外周阻力升高)、甲状腺功能亢进(代谢加快)、轻度贫血(携氧不足,心脏代偿性加快)等疾病的早期信号。建议先调整生活方式(如增加运动、控制体重)1-2个月,若心率无改善,需检查血压、甲状腺功能、血常规。

* M- r1 r$ `4 [" F! L& I2 a. z# Q! L; N, T; c

心率超过100次/分钟:窦性心动过速或其他心律失常(如房颤)的可能,需排除发热(体温每升高1℃,心率约增10次/分钟)、脱水、心力衰竭(肺淤血导致缺氧)、电解质紊乱(如低钾血症)等诱因。若同时伴随胸闷、气短(活动后加重)、头晕、下肢水肿(按压有凹陷)等症状,需24小时内就医,通过心电图、心脏彩超排查。

% x/ g& A+ u; F( J5 g

. V2 U8 w( w! t' s7 _心率低于60次/分钟:若心率在50-60次/分钟之间,且无头晕、眼前发黑(黑矇)、乏力、活动后气短等症状,可能是长期规律运动(如慢跑、太极拳)导致的生理性窦性心动过缓,或老年窦房结功能轻度减退,无需干预;若心率低于50次/分钟,或伴随上述不适(提示心输出量不足),可能是病态窦房结综合征、房室传导阻滞等问题,需通过动态心电图(Holter)监测24小时心率,评估是否需要干预。

* W3 a: G6 J/ g$ Q% u: `% m7 Z% ^4 v

' n f, a3 o4 \

# c. d! C1 H% ]; `

# c. d! C1 H% ]; `

" x4 O ^: o/ e) x6 e" ?0 T四、如何科学管理心率?做好这5件事: [# C! r9 I/ v/ J

结合《中国老年人运动健康指南(2021年)》《中国居民膳食指南(2022)》,对健康建议的细节修正如下:

1 Z/ b3 d6 [/ r& V+ r: X坚持适度运动:选择散步(每分钟80-100步)、太极拳、轻柔广场舞、八段锦等温和有氧运动,每周5-7次,每次30-45分钟(可分2次,每次20分钟)。运动时心率控制在“(220-年龄)×60%-70%”的安全范围(如70岁老人,运动心率建议84-98次/分钟),避免剧烈运动(如快速跑、高强度间歇训练)。运动中若出现心慌(心率超安全范围)、气喘(无法正常说话),需立即停止休息。

9 S7 K& L9 p9 k* Q8 r4 q* S4 @

( u- b$ e+ x v+ P$ }7 V" w8 ?5 y控制体重与饮食:肥胖(BMI≥28)会增加心脏负担,导致心率偏快,建议老年人BMI维持在20.0-26.9(比成年人略宽,避免过度减重导致营养不良)。饮食上每日盐摄入≤5克(约一啤酒瓶盖),油摄入≤25克;多吃深色蔬菜(每日≥200克)、水果(每日200-350克)、全谷物(如燕麦、糙米,每日50-150克);优质蛋白以鱼(每周2次,每次150克)、蛋(每日1个)、低脂奶(每日300毫升)为主。避免暴饮暴食(每餐七八分饱),戒烟(吸烟会刺激交感神经,使心率暂时升高10-20次/分钟),限酒(男性每日酒精≤25克,女性≤15克,约等于啤酒500毫升或红酒150毫升),减少咖啡因摄入(每日不超过1杯咖啡或2杯浓茶)。

7 a8 y+ G, _& S6 q S0 H1 e: x( D( I! \" {0 r' Z8 `/ C$ z, U

+ J, @/ L) ?& {. z

+ J, @/ L) ?& {. z 9 {8 T6 F7 c3 a- o2 S0 X+ C

调节情绪与睡眠:长期焦虑、紧张会激活交感神经,使心率升高5-10次/分钟。建议通过冥想(每日10-15分钟)、听舒缓音乐、园艺活动等缓解压力;保证每日7-8小时睡眠(老年人睡眠浅,可通过固定作息、睡前泡脚10分钟改善),睡前1小时避免看手机、电视(蓝光刺激影响睡眠质量)。

% `' z9 f4 k; m) Z" J* `2 m

$ t/ Q9 Y7 F4 o0 q! Y5 G4 s0 ^定期监测心率:建议使用经过认证的电子血压计(同时显示心率)或智能手环(静态心率误差≤2次/分钟),每天测量2次:晨起空腹、静卧5分钟后(排除体位性影响),晚上睡前1小时、静坐5分钟后。连续测量3次,取均值记录(单次测量误差可能达3-5次/分钟)。若发现心率持续偏快(>80次/分钟)或偏慢(<50次/分钟)超过1周,及时就医检查心电图、心脏彩超、甲状腺功能。$ S+ ?( A* K6 l3 E0 \' D

! K0 z. q8 Y& ^1 ^: a规范管理基础病:高血压(血压>140/90mmHg)、糖尿病(空腹血糖>7.0mmol/L)、高血脂(低密度脂蛋白胆固醇>3.4mmol/L)会损伤血管内皮,增加外周阻力,导致心率异常。建议遵医嘱规律用药(如高血压患者若心率偏快,可在医生指导下使用β受体阻滞剂,兼顾降血压与稳心率),每月监测1次血压、血糖,每3个月监测1次血脂,避免病情波动。

2 @% H7 w- _; f( |6 M* O

: _. Z' }4 `% e

2 C6 j# O. j+ ]3 M: d$ B$ |2 s( ]

2 C6 j# O. j+ ]3 M: d$ B$ |2 s( ]

0 H* T/ }+ V3 J五、最后提醒:心率管理,别忽视“个体差异”

8 ^4 ?! u2 z3 m* F1 [需强调的是,心率健康无绝对统一标准,个体差异需结合基础疾病、用药情况综合判断。例如:长期服用β受体阻滞剂(如美托洛尔)的高血压患者,静息心率可能降至50-60次/分钟,若无不适,属治疗目标范围;而贫血未纠正的老年人,即使心率75次/分钟,也可能伴随乏力(因携氧不足)。因此,相比于纠结具体数值,更重要的是关注自身症状(如是否有胸闷、头晕)和心率变化趋势(如1个月内从70次/分钟升至85次/分钟,即使未超上限,也需警惕)。

4 A0 f; }6 ^' n: `

& W3 T S, _4 m9 s; j若心率在正常范围,但频繁出现活动后气短、夜间憋醒、下肢水肿等症状,建议及时检查;反之,若心率偶尔超出范围(如情绪激动后达90次/分钟),但休息30分钟内恢复,且无不适,无需过度紧张。60岁后,心脏健康是长寿关键,通过科学监测与生活方式调整,才能让心脏平稳“运转”,享受健康晚年。# p$ C% p! d# w

( e. ]2 L% Z M1 ]* F2 _8 a$ m+ I" B* F# O, O$ Y' R& e

|

|